El Juego del Jenga: Cómo la Teoría de las Expresiones Faciales se Balancea al Borde del Colapso

⇒ Descargar aquí el artículo completo en formato PDF

Introducción

Tengo que confesarles que este título es bastante amarillista. Sé que atraerá atención por la misma razón que brotará molestia: la teoría de las expresiones faciales universales de emociones básicas (BET) hoy en día es aceptada como si fuera una religión. La misma profesa que la cara es el vehículo principal de las emociones, que la musculatura facial se mueve coordinadamente de igual manera en todos los miembros de la especie homo sapiens y que ciertas emociones se expresan en la cara en forma de expresiones fijas. Pero, ¿Sus postulados son verdaderos?

En este artículo intentaré ofrecer una perspectiva actualizada sobre la ciencia de la expresión facial. Usaré a la religión como analogía. Para hacerlo, me guiaré por la definición que ofrece el gran historiador israelí, Yuval Noah Harari autor del bestseller “De animales a Dioses, Breve historia de la Humanidad”, de que las religiones son ideologías con sus propios sistemas de creencias. Esta religión de la expresión facial de emociones, en vez de ética y moral, propone reglas y normas sobre su funcionamiento, predicciones comportamentales, descripciones de su propósito evolutivo y criterios universales.

Por supuesto que no es cierto que todos se adhieran a BET como una religión, aunque es innegable su popularidad entre sus creyentes. Además, nadie quiere escuchar que le reza al Dios equivocado, así que antes de juzgar mis palabras te pido que me des la oportunidad de explicarte en detalle las numerosas problemáticas de esta teoría .

¿Por qué escribo este artículo?

Recientemente me encontré con una afirmación a mi entender desconectada del estado actual de la ciencia de la expresión facial. La misma fue presentada como una verdad absolutamente incuestionable, lo cual, ya de por sí, es extraño en el ámbito científico. Este argumento fue esgrimido, además, por un referente internacional de renombre del campo de la Comunicación No Verbal, razón por la cual inicialmente llamó mi atención. Aclaro aquí, antes de comenzar, que decidí mantener anónimo el nombre del investigador. Veamos lo que dijo.

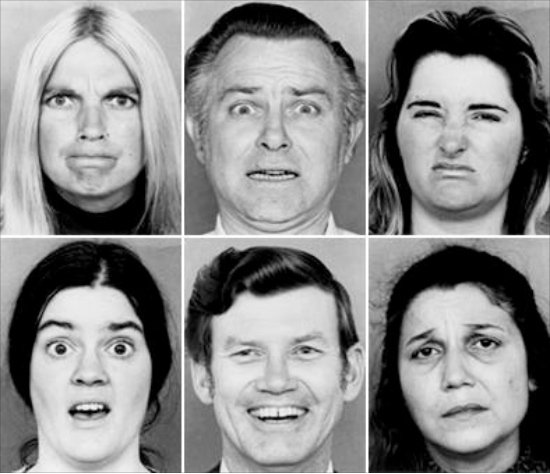

Imágenes de las seis emociones básicas inicialmente propuestas y luego descubiertas por el Dr. Paul Ekman. Arriba desde la izquierda: enojo, miedo y asco. Abajo: sorpresa, alegría y tristeza

Volviendo a su afirmación, sus palabras fueron en defensa de la Teoría de las Emociones Básicas (BET), la que asume que existen seis o siete expresiones faciales universales, una por cada emoción (alegría, tristeza, temor, enojo, sorpresa, asco y desprecio). Cada una de ellas tiene, según una parte importante de la evidencia acumulada, una expresión facial prototípica que la hace visible a los congéneres. No importa sexo, raza, género o cultura, todos hacen las mismas expresiones o al menos eso se presume.

Durante una entrevista este investigador enunció el siguiente comentario:

«Desafío a cualquiera a que me muestre una situación en la que se suscite una emoción intensa en alguien, y sepamos que es intensa, que no haya dudas de que se la ha suscitado en esa persona, y que no haya razón para esconderla o – simplemente que se la haya suscitado. Y ahí, que esa expresión no ocurra.

Muéstrenme ese estudio. No existe. Muéstrenme a un individuo ciego, que, en esa situación, cuyos músculos faciales puedan moverse, porque algunos individuos no pueden mover esos músculos, y que se susciten emociones fuertes en ellos. Sus rostros se moverán igual. Muéstrame el estudio (en) que suscita la emoción y esa expresión no sucede. Eso no lo encontrarás» (traducción y negritas mía).

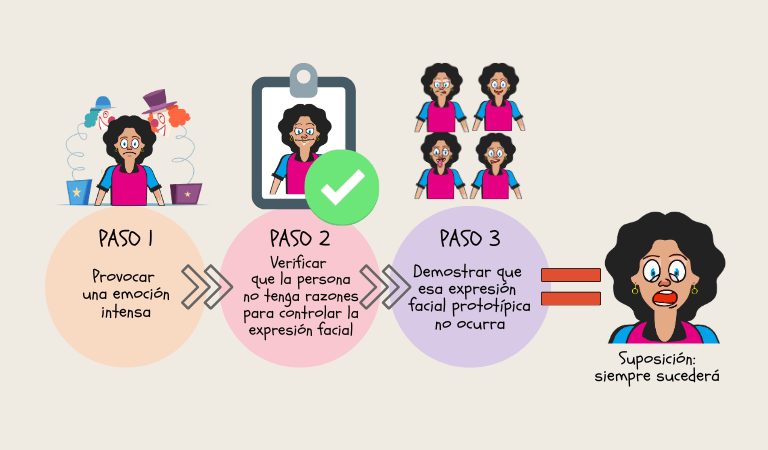

Para simplificarlo un poco, les dejo un breve resumen del desafío:

1- Provocar una emoción intensa (y que todos sepamos que es intensa)

2- Que la persona no tenga razones para ocultar / regular la expresión facial

3- Demostrar que esa expresión facial prototípica no ocurra

Cuatro razones para contestar el desafío

Primero y, ante todo, el tono desafiante captó mi atención. Esto es infrecuente en el ámbito de la investigación.

Segundo, me pareció reconocer una afirmación casi idéntica, pero con una pequeña diferencia: fue publicada hace casi 40 años, antes de la invención de la primera computadora portátil. Paul Ekman en 1980 dijo que «cuando alguien siente una emoción y no está tratando de disimularla, su cara parece la misma sin importar quién sea esa persona o de dónde venga» (p. 7).

En tercer lugar, se me ocurrieron al menos cuatro estudios que refutaban directamente su afirmación y otros tantos que la ponen en duda (no seré exhaustivo). Por ejemplo, los estudios de Camras y colegas (2017) demostraron que es moderada la correlación entre las expresiones de faciales y el temor, tanto en infantes como en niños. Dicho de otro modo, sentir temor a veces produce la supuesta expresión de la cara estipulada por BET. Entre sus justificaciones incluyeron, que las tales manifestaciones prototípicas no parecen ser moneda corriente, incluso en instancias que suscitan una emoción con una evidente intensidad. Reconocen que «las expresiones emocionales negativas prototípicas de cara completa eran poco frecuentes» (p. 293). Este es un golpe duro a la teoría.

El segundo estudio es quizá el más divertido y sus resultados algo difíciles de justificar para los universalistas. Los investigadores alemanes Achim Schützwohl y Rainer Reisenzein (2012) condujeron un estudio en el que los participantes ingresaban a una habitación tras cruzar un pasillo. En ella, completaban un cuestionario y tras salir por la misma puerta que entraron para buscar al investigador encontraban que el pasillo ahora era un cuarto nuevo, con paredes verdes y una silla de oficina roja en el centro. Se los filmó y luego entrevistó. Aquí va el resultado: solo el 5% de los participantes puso la cara prototípica completa de sorpresa, aunque prácticamente todos dijeron sentirse sorprendidos. Auch. En un tercer estudio compuesto por siete experimentos diferentes (Reisenzein et al., 2006), se registró la expresividad facial de los participantes mientras eran inducidos con estímulos para sentir sorpresa. Solo el 1% evidenció los movimientos faciales propuestos por BET. Lo que puede ser más inesperado, es que «Nunca se vio la cara de sorpresa “completa”», a pesar de que la mayoría de los participantes reportó sentir sorpresa.

En los estudios anteriores las personas reaccionaban moviendo el rostro de muchas maneras distintas y rara vez usaban la expresión facial esperada según el modelo BET. Supongamos por un momento que en cada investigación la intensidad inducida de las emociones no fuera lo suficientemente intensa como para desencadenar el programa genético con la expresión prototípica de sorpresa o miedo, ¿Realmente es una respuesta que explica la amplia diversidad y poca prototipicidad de la expresión esperada? Personalmente, no creo que sea así, y ¿tú?

Las expresiones prototípicas son infrecuentes. Creo que hay acuerdo entre la mayoría de investigadores de la expresión facial sobre este punto (a diferencia de lo que podrían opinar los investigadores del campo de las emociones, ver Ekman, 2016). Lo anterior no quita que tales rostros emocionales prototípicos (los propuestos por BET) puedan aparecer en rostros ajenos y propios con cierta recurrencia, demostrando cierta universalidad (especialmente la de alegría). Esto debe considerarse. Pero, hay una diferencia inmensa entre, una afirmación que dice “las expresiones prototípicas aparecen con baja frecuencia”, y, en oposición, una que diga “siempre aparecerá la expresión prototípica”(a menos que haya razones para regular la expresividad).

Antes de mencionar el cuarto artículo, quiero reconocer que existen otras publicaciones científicas que cuestionan el paradigma tradicional de la expresión facial universal. Estos estudios abordan temas tan diversos como las sonrisas de Duchenne (las mal llamadas sonrisas ‘auténticas’) en situaciones valoradas negativamente (Harris & Alvarado, 2005), la ambigüedad de las expresiones de dolor y placer (Fernandez-Dols et al., 2011), complejidad para reconocer emociones intensas durante el triunfo y la derrota solo a partir del rostro (Aviezer et al., 2012), o tras una buena o mala noticia (Wenzler et al., 2016). Cada uno de estos descubrimientos ofrece pruebas que ameritan ser examinadas más en profundidad si se quiere entender con extensión la complejidad de la expresividad facial humana.

El cuarto estudio de los que quiero mencionar como crítica al desafío científico propuesto por dicho investigador es el de Durán y colegas (2021). Considero que será recordado por su gran contribución a este debate que ya lleva más de un siglo (Gendron & Barrett, 2017). Es un estudio de estudios, lo que se llama meta-análisis. En este, tras procesar 55 artículos que reportaron 69 estudios, se encontró que la relación que hay entre las expresiones faciales universales propuestas y la experiencia interna revela una correlación débil o moderada. Solo entre el 6% y el 27% de los 3847 participantes realizó la expresión prototípica completa de las emociones básicas. Aunque dicha relación está dentro de los parámetros esperables para las ciencias sociales, esto no condice con BET y la evidencia demuestra coherentemente la fragilidad e imprecisión de las predicciones estipuladas por esta teoría que a día de hoy es sin lugar a dudas la más popular.

Los resultados del estudio anterior evidencian una relación más débil y compleja entre expresión facial y emoción. Este descubrimiento coincide con la vigente imposibilidad para distinguir las señales patognomónicas (la “firma”) en la fisiología y áreas del cerebro para cada emoción básica (aunque se han propuesto algunas, el consenso es que existe mucha variabilidad fisiológica y cerebral).

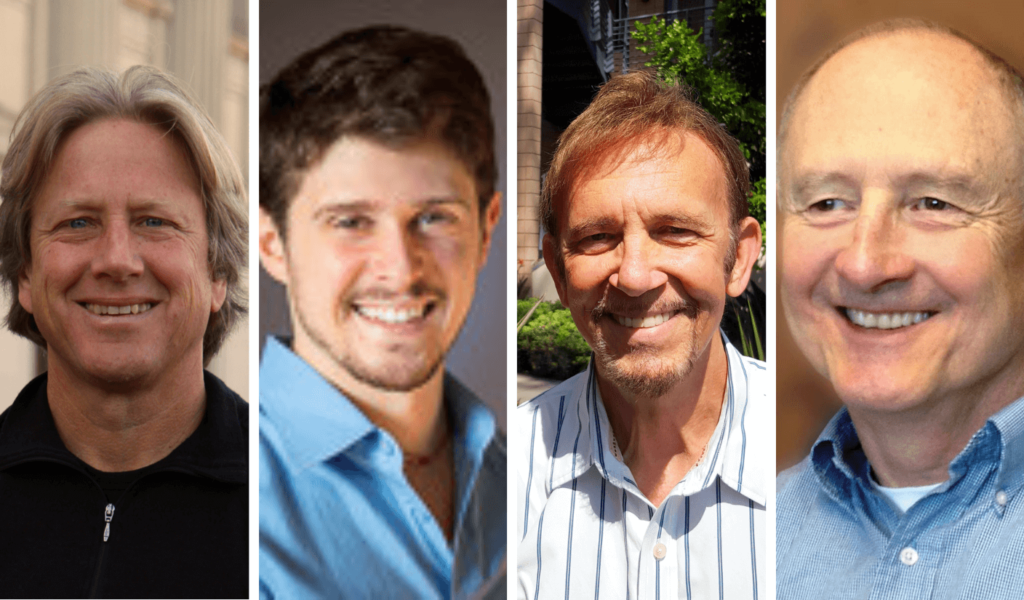

Cuatro de los argumentos más poderosos y frecuentes de la teoría BET. De izquierda a derecha, estudios con: 1) infantes, 2) primates no humanos, 3) ciegos congénitos y 4) diferentes culturas

En la actualidad, los universalistas descartan estos estudios, muy a menudo aludiendo a sus propios datos como defensa, pero sin dar contestación a los puntos en contra (estoy generalizando). Es decir, en vez de esclarecer los resultados que contradicen la teoría de BET, se escudan en la evidencia a favor. En la vereda de enfrente, y aquí creo que el investigador que lanzó el desafío está en lo correcto, generalmente los críticos no ofrecen explicaciones viables para todos los argumentos que apoyan la teoría de BET. Algunos de estos argumentos de los que se esgrimen a favor más frecuentemente son los resultados de estudios sobre la expresión facial 1) en bebes recién nacidos, 2) en primates no humanos y 3) en sordo-ciegos (los estudios transculturales también se aluden, sin embargo, la evidencia actual pone parcialmente en duda este argumento).

En cuanto a los anteriores tres argumentos en defensa de BET, creo que hay evidencia preexistente para cuestionar los primeros dos (Camras et al., 2010; Gaspar et al., 2014), mientras que los estudios de expresiones faciales de emoción en ciegos congénitos demuestran resultados a favor de BET (Galati et al., 2003). Especialmente un estudio de revisión encontró que en 15 de 21 estudios se apoya la universalidad de la actividad facial en ciegos (Valente et al., 2017).

Creo que la diversidad de resultados, a favor y en contra de las diferentes teorías, aún no pueden explicarse. Parece que el rostro es bastante más complejo de lo esperado. ¿Será que todavía no entendemos la expresividad facial en toda su extensión?

Por si fuera poco, en cuarto lugar, me pareció identificar dos aspectos en tal desafío que a simple vista resultan imposibles de satisfacer. Eso conlleva que, a mi entender esta propuesta no puede ser investigada científicamente. Básicamente, el desafío, aunque bien intencionado, es imposible de testear (dadas las condiciones actuales). Incluso, uno puede argumentar, que tal estudio ni siquiera es la respuesta para dar con una buena explicación a lo que la cara comunica porque delimita a las emociones como centro del universo de los estados internos, una (mala) costumbre.

Antes de dar una explicación detallada de por qué creo que este desafío experimental no puede realizarse, quiero aclarar algo. En la actualidad las teorías sobre la expresión facial abundan. Autores como Scherer, Fridlund, Russell, Barrett, Scarantino, Glazer, por nombrar algunos, han propuesto diferentes explicaciones sobre la relación entre acciones faciales y experiencias internas. Debe reconocerse también, que los seguidores de Ekman, Dacher Keltner y Alan Cowen (Keltner et al., 2019) ya reconocieron que la relación entre la experiencia subjetiva de una emoción y la expresión facial es más modesta de lo que BET afirmaba. Lo mismo con Linda Camras (2017), estudiante de Ekman. Creo que aún el campo de la comunicación no verbal de habla hispana aguarda por actualizarse con base en estas declaraciones. Habiendo dicho esto, vamos de lleno al desafío.

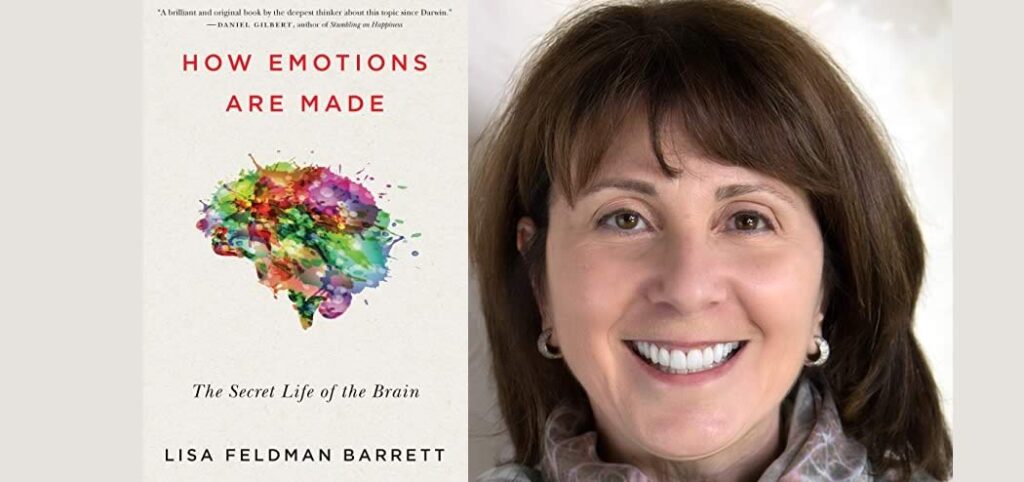

La investigadora Lisa Feldman Barrett es una de las más críticas de las Teorías de las Emociones Básicas, tanto en publicaciones científicas como popularmente en su libro “How emotions are made” (2017)

Imposibilidad de llevar a cabo el desafío

1) Imprecisión de las mediciones de "emoción"

¿Cómo sabemos que una emoción está ‘activada’? Los criterios conocidos hasta la fecha no han dado con una respuesta categórica. Por ejemplo, en miles de investigaciones se ha solicitado a los participantes que completaran un formulario acerca de sus emociones antes, durante o después de un determinado evento. A día de hoy ésta sigue siendo la medición más usada para medir emociones. Sin embargo, se sabe que el auto-reporte es una medición bastante imperfecta para detectar la presencia o ausencia de emociones (Barrett et al., 2020). En palabras de Caroline Keating de la Universidad de Colgate, «lo que la gente dice sentir no es garantía de cómo parece sentirse» (2016). Es un método útil, que contribuye al avance de la ciencia, pero deben reconocerse sus falencias.

Quizá algún lector sugiera como alternativa las mediciones fisiológicas, es decir, cambios en la frecuencia cardíaca, conductividad de la piel o respiración, por nombrar las más importantes. Sin embargo, la evidencia apunta a que no existe una huella fisiológica o patrón distintivo para cada emoción (Para un análisis más completo ver, Barrett, 2017). Los datos recolectados por cuatro metaanálisis concluyeron que no hay evidencia de un ‘firma’ o ‘huella digital’ única para cada emoción básica, en cambio, cada emoción puede producir una orquesta de diferentes cambios fisiológicos. Por ejemplo, bajo la experiencia de temor, la presión sanguínea puede incrementar o disminuirse dependiendo de varios factores.

Por último, alguien podría sugerir la expresión facial como evidencia de emoción. En algunos casos debe ser innegable que la cara refleje una fuerte vivencia emocional, pero ¿alcanza como prueba de emoción? De hecho, estudios meta-analíticos muestran una desalentadora tendencia de que la correlación entre emoción sentida y expresión facial es baja (Duran & Fernández-Dols, 2021). Cuando una persona reporta que siente la emoción básica esperada, sus movimientos faciales no coinciden con la expresión facial tipificada por BET. Dicho de otro modo, existe una correlación entre ambas, pero tal vínculo es débil.

Lo que es aún más difícil de justificar para los acólitos de BET, es que algunos estudios demuestran incluso que en situaciones en las que una persona debería evidentemente sentir la emoción (como los primeros tres estudios nombrados arriba), las expresiones ‘prototípicas’ brillan por su ausencia.

De todo esto se desprende algo importante: no existe a día de hoy una medición objetiva de la presencia de una emoción (Barrett et al., 2020). Simple y decepcionante, aunque realista. Este argumento es muy poderoso porque ataca la esencia misma de la teoría BET. Si ninguna de las medidas que se tiene indica fiablemente que se experimenta una determinada emoción, ¿Cómo pueden saber los investigadores universalistas que una determinada expresión facial se realiza cuando se siente una emoción?

Tomemos un ejemplo que puede ser el de millones de personas a diario. Aunque a ojo desnudo se pueda percibir e interpretar con base en un gesto facial que la propia pareja está enojada, eso no significa que se pueda probar científicamente. Esta es una limitación no menor que cuestiona la piedra angular de las teorías emocionales sobre la expresividad facial: ¿Cómo se miden las emociones? Siguiendo en la misma línea, ¿Cómo se puede estar tan seguro de su presencia emocional si no solo falta una definición precisa, sino que además se carecen de métodos científicos para validarlas? Es complejo, y quizá, sea suficiente evidencia para ser un poco más escépticos.

Pero, no quiero ser pesimista (en exceso). Alguno podría pensar que al cuestionar cada detalle se está intentando desprestigiar una teoría a partir de buscarle la quinta pata al gato. Aunque pueda parecer, espero demostrarle que cada crítica tiene la intención de que nos acerquemos un poquito más hacia la “verdad” más objetiva posible, esa que se condice con la evidencia acumulada. No se trata de tener razón ni atacar a otros, sino analizar en profunidad la veracidad de las declaraciones y fundamentos de BET.

Supongamos por un momento que estas mediciones, autoreporte, fisiología y expresión facial ofrecen un grado (impreciso) de confiabilidad. Aunque aceptemos esta premisa y usemos estos criterios para llevar a cabo el experimento planteado por el investigador, antes se deben enfrentar otro punto débil que considero insuperable.

2) Situación experimentalmente inviable

El punto más débil del desafío propuesto es el requerimiento de una situación que considero inviable: una en la que el individuo no tenga razones para regular su expresividad facial. Tal como propone Alan J. Fridlund, de la Universidad California, en Santa Barbara, ese supuesto es una especie de tiro en la culata de quien propuso inicialmente la teoría de BET, el Dr. Paul Ekman ¿Cuándo alguien no tiene ninguna razón para ocultar su expresividad facial?

En la era moderna se acepta que la cultura inculca las display rules (reglas de exhibición), normas que regulan cuándo, dónde, qué emoción y con qué intensidad se deben expresar (Friesen, 1972). El propio Ekman introdujo esta idea que le permitió explicar los resultados de sus estudios: japoneses y americanos diferían en su expresividad facial, algo que su teoría universal no podía hacer (Ekman, & Friesen, 1969). A la anterior proposición de universalidad de la expresión facial determinada biológicamente le agregó la influencia cultural (Ekman, 1971), dando lugar a la teoría neurocultural (biología+aprendizaje).

El problema es que, si se aceptan las ideas de Ekman sobre las reglas culturales, el desafío propuesto por el investigador jamás podría ser contestado, no sin antes hacer algunas modificaciones a la teoría. De hecho, el trabajo del investigador que realizó el desafío es prueba cabal de la ubica extensión de estas normas de exhibición facial, puesto que el mismo asegura que «Los individuos de todas las culturas informan que reprimen sus expresiones en algunos contextos, exageran sus expresiones en otros y expresan sus sentimientos tal como son en otros». O sea, todas las personas en todas las culturas de una u otra manera regulan su expresividad facial. Ahora bien, ¿En qué momento no regulamos la expresión facial?

Imágenes originales de los estudios con estudiantes de enfermería viendo videos en solitario y en presencia de un investigador

El argumento original de Ekman (1977, p. 328) es que las display rules pueden estar tan arraigadas en las personas que funcionan incluso aunque dicho individuo esté en completa soledad. ¿Entonces? incluso en ausencia de personas se pueden tener razones para regular la expresión. Si se acepta esta premisa, no existe ninguna situación posible en la que se pueda demostrar que se carecen de razones para regular la expresión, imposibilitando así cumplir con el punto dos del desafío lanzado.

Quizá deberíamos preguntarnos ¿Existe una situación en la que la persona no tenga ninguna razón para regular la expresividad facial? Qué complicado…No conozco ningún estudio que haya dado con esta pregunta y sería interesante, al menos.

En mi opinión, hay que partir de la premisa que todo comportamiento humano está mediado por una infinidad incuantificable de variables y factores de influencia que ejercen su condicionamiento desde lo distal a lo proximal, al punto de que resulta imposible estudiar el comportamiento humano ‘puro’. Tal cosa no existe.

¿Por qué un investigador lanzaría un desafío científico que 1) no puede ser contestado y 2) en vista de la evidencia los resultados ofrecerían una refutación más que confirmación de su teoría? No lo sé.

Polarización en la Investigación

A menudo me sorprendo con las aseveraciones contundentes sobre la expresión facial, especialmente cuando de afirmar una teoría se trata. Las declaraciones enunciadas con total certeza deben cuestionarse, aunque solo sea por costumbre.

En contraste con la afirmación de que esta teoría es definitivamente certera, las afirmaciones científicas en defensa de ciertas ideas o teorías suelen ir acompañadas de atenuantes. Einstein introdujo la idea de que la luz se compone de fotones con “me parece a mí” y Darwin nos obsequió el mecanismo de la evolución con un “yo creo”. Estoy acostumbrado a leer este lenguaje para hablar de ciencia.

Aparentemente, la discusión actual a nivel mundial en este subcampo de la CNV se circunscribe a debatir que determinada teoría es verdadera o es falsa. Cada investigador en su artículo responde, según su consideración, los argumentos a favor de la teoría defendida. Sin embargo, en mi opinión, me da la sensación de que con cierta frecuencia no se contestan las preguntas de sus opositores.

En el ámbito de la divulgación, usted mismo puedes ver en redes sociales como con frecuencia se utilizan las expresiones faciales como si fueran balanzas digitales que indican con precisión no el peso corporal sino el estado emocional de las figuras mediáticas analizadas. ¿Son realmente fiables los movimientos musculares? ¿Puedes usar la cara de los demás para juzgar su credibilidad? ¿Crees que es fácil diagnosticar el estado afectivo de un desconocido solo a partir de su gestualidad?

Hoy en día, las polarizaciones ideológicas reinan en prácticamente todos los ámbitos. Mientras que en la política se discute la izquierda y la derecha, en investigación se debate si la expresión facial indica una “emoción básica” o “mensaje social”. Se plantea que los movimientos faciales señalan una cosa o la otra. Una misma expresión puede indicar algo como “tristeza” (paradigma emocional, BET) o un mensaje social de tipo “necesito ayuda” (paradigma social, BECV). Esta dicotomía, lamentablemente, deja a un lado el debate sobre su complejidad, su variabilidad, ambigüedad, combinación, secuencialidad y dinámica. De entre los dos, me inclino más hacia el paradigma social por encima del emocional, pero no sin antes reconocer la multiplicidad de mensajes y señales que el rostro es capaz de emitir más allá de esa única categoría.

Me pregunto si este debate, tan binario, es lo mejor que podemos hacer ¿Usted que cree?

Alguno debe pensar, como he leído, que cuando un desconocido (como yo) critica o contradice el trabajo de Paul Ekman o un referente científico solo está intentando hacerse famoso. Esta falacia ad hominen solo embarra la discusión puesto que este artículo, como tantos otros, juzgan los resultados empíricos y las teorías asociadas a ellos y no a los promotores de las mismas. Criticar el argumento es distinto a criticar al autor, más aún cuando se provee la evidencia y las fuentes.

Lo más curioso es que el debate, a veces, no parece adentrarse profundamente en lo que la evidencia devela. Keltner y Cordaro han adaptado a BET bajo el nuevo lente de la “Social-Functional Theory” (teoría social-funcional). La misma puede entenderse como una visión matizada, menos lineal, más flexible y variable, pero que no deja de ser, en palabras de Fridlund, un nuevo embotellado para un viejo vino de la teoría original (2022). Aún continúa siendo en esencia la misma propuesta simplificada de que el rostro comunica primero y ante todo emociones, y que cada una de las expresiones se manifiesta estereotipadamente, insinuando que el contexto tiene un valor relativamente menor al que le reconocen otros teóricos (Aviezer et al., 2017).

Tampoco es que solo existan dos teorías sobre lo que la cara comunica. A lo largo de los años, investigadores como James Russell, Klaus Scherer, Lisa Feldman Barrett, Andrea Scarantino y Trip Glazer, entre tantos otros, han propuesto sus propias concepciones alternativas, con el soporte de evidencia empírica. Sin embargo, el debate ha quedado empantanado, en parte, por el excesivo énfasis depositado en las emociones.

En cuanto al estado actual del conocimiento sobre los movimientos faciales, a mí me resuena la conclusión publicada por Barrett y colegas en 2019. El texto es un muy completo análisis y crítica de las teorías emocionales de la expresión facial. Una de las conclusiones, a la que me adhiero con toda efusividad es, «El camino científico comienza con el reconocimiento explícito de que sabemos mucho menos de la expresión y percepción emocional de lo que pensábamos» (p. 51). En este artículo señalan el creciente cúmulo de evidencia que indica con énfasis que todavía falta mucho para entender los movimientos de la cara. Ya han pasado más de 4 años y no he dado con una sola respuesta directa a ese artículo de los universalistas. No es que no se hayan escrito artículos teóricos sobre la expresión facial, es que tal artículo no recibió una contestación que continúe el debate. En cambio, algunos han optado por demostrar los avances de la propia teoría (Cowen & Keltner, 2020; Keltner et al., 2022) ¿Entonces?

Algo similar sucedió con el maravilloso texto “Inside-Out” de Carlos Crivelli y Alan Fridlund (2019). En este, los autores plasmaron más de 19 críticas concretas a la teoría de BET.

En mi opinión, los artículos que dicen contestar a las dos publicaciones anteriores, esgrimen argumentos poderosos pero que no responden las preguntas iniciales que les fueron planteadas. En cambio, presentan evidencias que, aunque relevantes, no alcanzan para zanjar la discusión.

¿Por qué impera una teoría por sobre el resto?

Existen varias razones que justifican porque BET es la religión dominante de la expresión facial. Aquí pretendo solamente ilustrar la problemática. Lejos estoy de proponer una solución a este misterio que nadie ha logrado resolver. A continuación, solo me atrevo a nombrar las causas que he encontrado contribuyen a la preferencia privilegiada de BET tanto en el ámbito popular como el científico.

Las cinco razones que parecen apoyar la longevidad de la teoría Basic Emotion Theory (BET) a pesar de la evidencia en su contra

1) Tradición: cientos de estudios científicos llevados a cabo por décadas, bajo ciertas metodologías (cuestionables, ver Russell, 1994), han brindado un marco teórico coherente sobre: a) qué criterios cumplen las emociones básicas, b) porqué evolucionaron y c) cómo se expresan facialmente. El impresionante grado de consenso entre diversas culturas, por lo menos 21 en el siglo XX (Ekman, 2017), ha sido una prueba de universalidad. Solo una vez que sus flaquezas metodológicas fueron cuestionadas el consenso académico sufrió una lenta caída. A su vez, las demostraciones de que estas expresiones son poco frecuentes en estudios naturalísticos fueron más que inesperadas para quienes estaban acostumbrados a estudiarlas en fotos y manuales.

Con el tiempo se ha elegido por conveniencia cierta evidencia a expensas de obviar los resultados contradictorios, fortaleciendo así el paradigma universalista y hegemónico. Si bien es cierto que se cuenta con mucha evidencia de soporte, también abundan muchas críticas dignas.

En más de una oportunidad (ver, Fridlund, 1992) los teóricos de BET han readaptado su modelo teórico para dar respuesta a algunas de las contradicciones. Esto no habla de mala fe ni manipulación, en cambio, es una práctica necesaria para que las teorías científicas se vayan amoldando a la nueva evidencia. Pero, para el ojo atento y entrenado, las evidentes grietas argumentativas continúan allí y jamás fueron resueltas por completo.

Al pasar los años, hasta los manuales de psicología han aceptado sin cuestionar la validez de esta teoría que en la actualidad pierde adherentes a paso gradual. Hoy, se bautiza a policías, abogados, psicólogos y trabajadores sociales en la teoría BET como una verdad incuestionable. Me parece que en vista de los resultados científicos esto constituye un riesgo del que se tiene escasa consciencia de sus efectos a corto, mediano y largo plazo. De algo estoy seguro, las consecuencias negativas se harán evidentes con el tiempo.

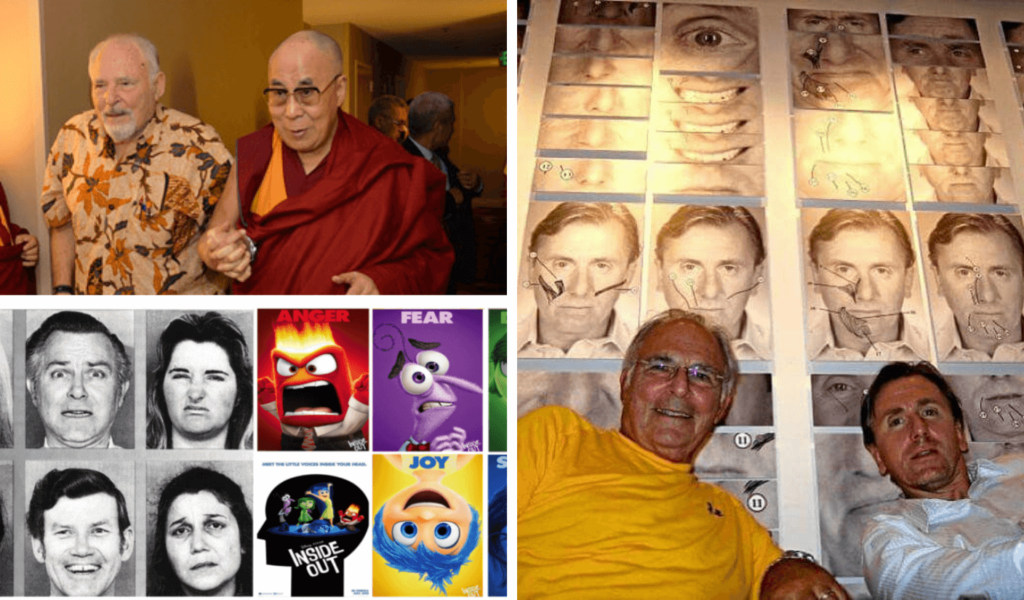

Arriba a la izquierda: Paul Ekman y el Dalai Lama, Abajo a la izquieda: los rostros de las emociones básicas representados en los personajes de la película “Intensamente” de Pixar. A la derecha, el Dr. Paul Ekman junto al protagonista de la serie “Lie to Me”, Tim Roth.

2) Autoridad: El referente internacional de la persuasión, Robert Cialdini, propone siete principios universales de influencia (1984/2021). Uno de ellos es el principio de autoridad. Sobre ello Cialdini dice «La información procedente de una autoridad reconocida supone en ocasiones un valioso atajo para decidir cómo actuar en determinada situación» (p.239). Aquí explicaré porque creo este principio ha favorecido la aceptación de BET entre los fieles.

La teoría de BET no es una entre tantas. El autor original, Ekman, además de tener una serie de televisión inspirada en su trabajo (Lie to Me), es considerado uno de los 100 psicólogos más importantes del siglo XX, publicó libros con el Dalai Lama y fue asesor científico de Pixar para la premiada película “Inside Out” (Intensamente). Después de Darwin es el nombre más repetido en los textos de comunicación no verbal. De hecho, es el investigador que más artículos tiene como primer o último autor entre los 1000 más citados en esta disciplina (Plusquellec & Denault, 2018). Está claro que su trabajo no solo influenció, sino que además condujo la ciencia de la Comunicación No Verbal por casi 5 décadas. En cambio, los autores de las teorías alternativas rara vez aparecen esporádicamente en algún podcast o medio de comunicación no tradicional. Sus comunicaciones se limitan predominantemente a congresos y textos académicos. Está claro que la diferencia es abismal: por un lado, un investigador mundialmente reconocido con significativo impacto mediático, por el otro, investigadores con casi nula aparición mediática. Creo que este es un factor que contribuye de una u otra forma a que las teorías alternativas continúen a la sombra del éxito de BET.

En palabras de Dan Ariely, pionero y referente en el ámbito de la economía del comportamiento: «En ausencia de experiencia o información perfecta, buscamos señales sociales que nos ayuden a determinar cuánto estamos, o deberíamos estar, impresionados, y nuestras expectativas se encargan del resto» (2008, p.222). Este es el poderoso efecto de las credenciales, títulos, cargos, y toda demostración de jerarquía. Somos animales jerárquicos altamente susceptibles a las señales de ostentación de poder, estatus y dominancia, incluso aunque el lector no sea consciente de ello. “Si lo dijo X, bueno, ha de ser verdad ¿no es cierto?”

Algunos de los softwares comerciales de ‘reconocimiento’ de expresiones faciales de emoción

3) Negocio: Proporcionar capacitación a organizaciones públicas y privadas es rentable para aquellos que obtienen rédito de ello. Yo mismo dedico un porcentaje de mi tiempo a estas formaciones. Para aquellos que actúan simultáneamente como entrenadores e investigadores, puede haber un ligero conflicto de intereses al ver validado el contenido que enseñan.

Existen numerosas capacitaciones profesionales de desarrollo de habilidades sociales y comunicación no verbal que hoy en día constituyen un mercado económico, y, por lo tanto, una poderosa razón para continuar con una teoría a pesar de sus debilidades. Esto es especialmente así cuando se trata de automatizar procesos. El caso más obvio es el de los programas comerciales para el “reconocimiento automático de expresiones faciales de emoción”. Estos son programas tecnológicos que a partir de videos extraen e interpretan los movimientos faciales en términos emocionales. Hoy en día representan un mercado de 17 mil millones de dólares (Crawford, 2021). Cabe señalar que el 90% de ellos utiliza la teoría de BET como base (aproximadamente, es difícil saberlo con certeza).

¿Qué pasaría si se demostrara que todos sus esfuerzos e inversiones han sido parcialmente en vano? Básicamente, Crawford concluye que estos sistemas de ‘detección’ de emociones generalmente no hacen lo que dicen hacer. Los investigadores especializados en el tema ofrecen conclusiones similares sobre la teoría de BET aplicada a estos sistemas de software: “(la teoría está) completamente desactualizada” (Gunes y Hung, 2016). Estoy de acuerdo.

Hay un caso paradigmático que resalta de entre el resto: el programa de seguridad SPOT en EE.UU. implementado en más de 160 aeropuertos (Denault et al., 2020). Este será un caso de estudio para la historia del análisis del comportamiento. Se invirtieron más de 1.5 billones de dólares en entrenamiento y aplicación de conocimientos sobre la conducta no verbal, incluyendo capacitación en Microexpresiones de emociones. Las cifras reportadas ante el congreso del mismo país fueron apabullantes. Con resultados decepcionantes y más fracasos que triunfos, el programa recibió fuertes críticas. Con la evidencia sobre la mesa se decidió descontinuar con este protocolo de seguridad. ¿Por qué? Las razones son múltiples. Incluyen falta de resultados y también dudosa efectividad de los criterios utilizados. No pretendo descalificar una teoría solamente por ello, pero me parece que al menos se debe cuestionar.

4) Simplicidad: La teoría es fácil y simple de entender. El modelo propuesto por BET puede ser criticado por presentarse como romántico, simple y reduccionista (Crivelli & Fridlund, 2019). Con una serie de criterios limitados y seis/siete rostros expresivos prototípicos es posible “entrenar” en pocas horas a cientos de individuos, entre ellos agentes de la ley, para que reconozcan estas señales. Con ello, esta teoría no solo se vuelve práctica, sino redituable, como se explicó arriba. El argumento central de este punto es su sencillez. Cualquiera puede entenderla y no se requiere conocimiento previo en psicología, neurociencia o antropología.

Series, TV y cine exhiben con frecuencia estereotipos exagerados de las supuestas expresiones faciales humanas de las emociones pero en la vida cotidiana estas expresiones son infrecuentes y mucho más ambiguas

5) Sentido común/Intuición: Apela a la sensación cotidiana de creer que leemos la mente de los demás con base en sus formas de actuar y moverse. Esto se refleja fácilmente en la tendencia humana de contar los aciertos e ignorar las fallas. Se puede confirmar que “mi jefe estaba atemorizado y su rostro lo reveló con la posición de sus cejas”. Estas apreciaciones coinciden con lo que se ve en Netflix y el cine. Las caras de los personajes televisivos revelan con obviedad sus estados internos y sin problema alguno se identifica la emoción escenificada. Estas expresiones son actuadas y exageradas, por lo tanto, debería ser bastante evidente para el espectador que ellas se alejan del movimiento natural de la expresividad facial, pero ¿nos damos cuenta? ¿Reconocemos la diferencia entre la expresión facial natural y la cinematográfico?

Quizá la intuición no es la mejor estrategia para entender la expresión facial. Tomemos el caso de la marea. La mayoría de las personas son conscientes de que la marea “sube” y “baja”, ¿verdad? Se puede verificar una y otra vez tras visitar una playa. Sin embargo, no es eso lo que sucede. En realidad, Neil deGrasse Tyson, explica que las fuerzas gravitatorias del sol y la luna crean bultos de agua. Entonces, La tierra gira entrando y saliendo de estos bultos de agua, lo que a ojo humano parece como si subiera y bajara el nivel del mar. De manera similar, las caras pueden de vez en cuando ser precisos termómetros del estado interior de las personas, pero ¿entendemos cómo funcionan? Al igual que con la marea, usamos estas ideas a diario, pero por más intuitivas que parezcan, no necesariamente las comprendemos. Ver un fenómeno no equivale a entenderlo.

La teoría de BET apela a la intuición y por tanto su simplicidad favorece su rápida difusión y aceptación entre el público. En palabra de Lisa Feldman-Barrett: «La visión clásica de la emoción sigue siendo convincente, a pesar de la evidencia en su contra, precisamente porque es intuitiva» (2017, p. xiii)

Las 5 razones y sus consecuencias sociales

Entonces, la propagación de BET entre disciplinas y aplicaciones profesionales de todo tipo tiene al menos cinco causas. Se recurre a BET 1) por tradición y costumbre, el 2) principio de autoridad, 3) como negocio, 4) por su simplicidad y 5) por ser intuitiva. Sin embargo, ¿Deberíamos confiar en ella?

Para el lector poco familiarizado con la Comunicación No Verbal puede resultar inverosímil el gran impacto de BET en la sociedad, pero si tu llegaste hasta acá lo más probable es que te apasione el tema. A priori cuesta imaginar cómo esta teoría sobre la expresividad facial afecta la cotidianidad del ciudadano de a pie, pero usted ya puedes imaginarlo. Voy a intentar concretizarlo. Piense en el miembro de un tribunal que durante un juicio oral observe (supuestos) movimientos faciales de la emoción de desprecio durante la examinación de los testigos. De ellos supone que la persona está sintiendo “duping delight”, la emoción de estar alegre o sentir placer por engañar a alguien. Con base en esto, tiñe negativamente tal declaración y descree del testigo. Tal decisión puede repercutir no solo en el tamaño de la condena sino también en el resultado del juicio. Sin embargo, tales movimientos también pueden aparecer en el rostro de una persona que se siente frustrada, arrepentida, que se cree superior al abogado que lo interroga, que se siente orgulloso de sí mismo, que desaprueba la presencia de alguien en la sala o que está disconforme con sus declaraciones iniciales.

Ahora, extrapolemos el caso anterior a RR.HH. y entrevistas de trabajo, pensémoslo en policías o detectives, así como médicos y psicólogos. Las consecuencias se vuelven exponenciales. Algunos contextos son de mayor riesgo que otros, pero en todos los casos existe la posibilidad de que el uso de BET como justificación científica impacte negativamente en las personas. Creo que deberíamos empezar por proteger a los contextos de mayor riesgo o impacto social del acceso de teorías y afirmaciones del campo de la Comunicación No Verbal.

Lo que más quiero es que se deje de aceptar sin cuestionar una teoría que a todas luces demuestra falencias. Creo es más fácil creer en ella porque nos “soluciona” la difícil tarea de interpretar lo que sienten las personas, pero es cuestión de aceptar que tal cosa no es la mejor opción. Sé que dudar de la existencia de Dios trae consigo mucha incertidumbre, que cambiar de religión moviliza los cimientos más asentados de la personalidad. Alejarse de BET traerá consigo muchas dudas. Te preguntarás si haces lo correcto. Te resultará difícil atribuir estados emocionales a otros cuando antes era solo cuestión de reconocer la posición de las cejas o la boca. Lo importante, creo, es que evalúes tu mismo la evidencia. Que veas de cerca cada argumento, que leas y escuches a quienes están a favor y en contra, y solo después de ello te inclines por aceptar las ideas que aplicarás.

Lo que nos dice la evidencia en el Siglo XXI

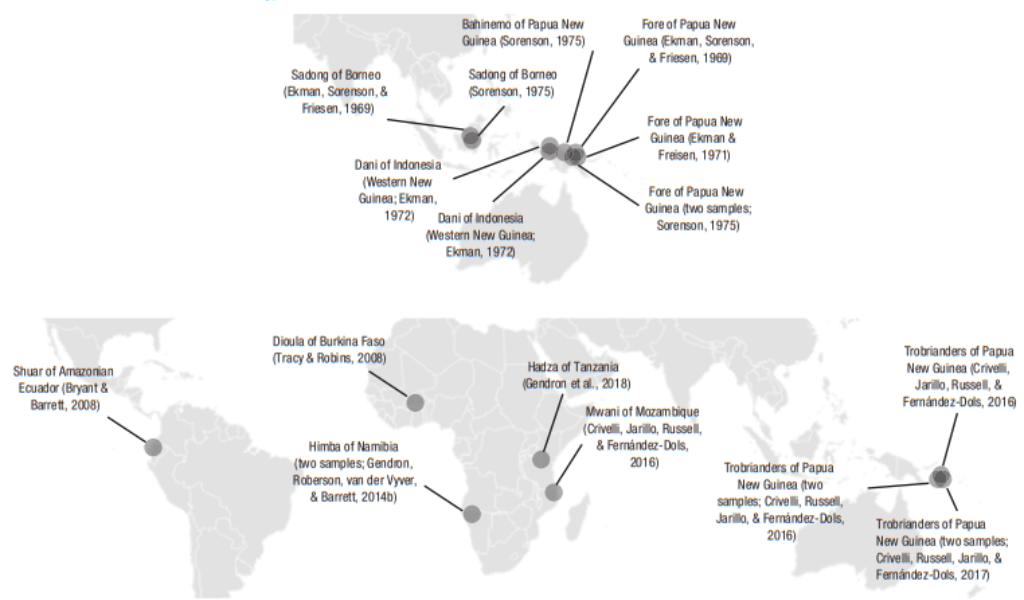

Por allá, a fines de los 60 se realizaron los primeros estudios transculturales con tribus ágrafas testeando la universalidad de la expresión facial. Digamos la verdad, de 1976 a 2008 no hubo estudios con sociedades pequeñas (Gendron et al., 2018). Es un poco sorprendente que solo recién en el siglo XXI se volvieran a efectuar estudios de replicación, que son aquellos que intentan repetir el estudio para corroborar los resultados (este es un problema de la ciencia en general: ver Chamber, 2017). La gran diferencia es que los nuevos estudios incorporaron métodos más rigurosos y descartaron bastantes presuposiciones. ¿Qué descubrieron?

Arriba: los estudios en tribus pequeñas realizados entre los sesenta y setenta. Abajo, los nuevos estudios realizados a partir del 2008. Reproducido del artículo de Gendron et al., 2018.

Sus resultados pusieron en duda la aclamada precisión de BET. La universalidad recibió un apoyo entre débil y moderado (Barrett et al., 2020). Sin embargo, los estudios que contradicen la teoría hegemónica de BET, así como los nuevos resultados provenientes de estudios con tribus como los Himba o los Hazda rara vez reciben la atención suficiente (Ej. Gendron et al., 2020). De todos modos, estos resultados por sí solos son insuficientes para contrarrestar toda la evidencia acumulada a favor de BET, aunque, contribuyen a las críticas bien fundamentadas que esperan ser contestadas.

Una explicación viable de porqué los nuevos datos corrigen los conocimientos del siglo XX es que durante años se creó una cultura científica que (involuntariamente) desatendió los descubrimientos. En vez de usar metodologías de respuesta abierta o estudios naturalísticos que interpelaran los fundamentos de la teoría de las emociones básicas, se optó por usar categorías occidentales preexistentes sobre cómo se debería ver el rostro de una determinada emoción. Con el tiempo, investigadores de campos como la psicología, economía de la conducta y marketing aplicaron el modelo de BET a sus estudios. Lo siguen haciendo. Muchos han aceptado como verdad revelada que la cara tiene siete estereotipos expresivos, cada uno de ellos como vehículo irrefutable de una emoción. Así, repiten, sin saberlo, lo que en mi opinión es una teoría con frágil respaldo. Parece más una cuestión de fe que de ciencia.

Creo que los investigadores no estamos buscando nuevas respuestas a la vieja pregunta: ¿Qué comunica la expresión facial? y ¿qué relación hay entre la expresión facial y los estados internos?

En cambio, me parece que se está persiguiendo evidencia que defienda una u otra posición. Para ser justos, también me encontré con numerosos artículos como los de Horstmann (2003), Andrea Scarantino o Carolina Scotto (2022), en los que se intenta ofrecer explicaciones a estas preguntas tan difíciles sin defender una postura u otra. También quiero destacar al español José Manuel Petisco, docente y formador, quien, en un excelente texto, con brutal honestidad reconoció:

«Durante los últimos sesenta años se nos ha hecho creer que nuestro rostro refleja las emociones que sentimos de forma biológica, categórica, icónica y universal; que si modificamos esas expresiones “automáticas” es debido a la intermediación de determinadas normas culturales, que son las que marcan unas “reglas de expresión”. Yo mismo estuve convencido de ello [negrita mía], supongo que porque cuando acudí a la gran cantidad de literatura especializada en ese tema, prácticamente todo provenía de la denominada Teoría de las Emociones Básicas (Basic Emotion Theory o BET)».

Pero las personas mencionadas arriba representan una minoría. La mayoría de los fieles subestiman la evidencia que contradice la teoría BET y sobreestiman la evidencia que confirma la teoría. En vez de buscar hoyos en las propias ideas o preguntarse si se están haciendo la pregunta correcta, asumen que la respuesta ya está dada – incluso aunque la evidencia en contra se apile.

Consideraciones actuales

Al recorrer la literatura científica de la expresión facial, muchos podrían sorprenderse. Se puede afirmar que lo que la cara comunica pasa enteramente por otro lado distinto al emocional, en una cosmovisión de la CNV más global, realista y compleja. Fuera de las fronteras de las clásicas emociones básicas, existe un corpus de conocimiento sumamente rico y variado. Estudios que remiten a los movimientos de la cara en situaciones de estrés y ansiedad (Harrigan & O’Connell, 1996; Kraft & Pressman, 2012), los gestos faciales del dolor (Kunz et al., 2019), las expresiones vinculadas a los turno del diálogo al hablar y al escuchar (Bavelas & Chovil, 2018; Heylen et al., 2007), a los estados cognitivos (Bitti, 2014), las exhibiciones faciales en situaciones de invasión del espacio físico (Aranguren, 2015), en los toreros (García-Higuera et al., 2015), los gestos de placer y el orgasmo (Chen et al., 2018), y más. La lista anterior es solo una porción de todo el universo existente.

¿No estaremos olvidando algo si nos enfrascamos en las siete emociones básicas?

Algunas de las exhibiciones faciales de la enorme variedad posible

Me pregunto:

- ¿Por qué ‘solo’ importan las emociones básicas?

- ¿Por qué nos conformamos solamente con la punta del iceberg?

- ¿Por qué creemos que esas expresiones faciales de emociones son más importantes que todas las demás?

- ¿Son realmente más frecuentes que el resto de las expresiones?

- ¿Realmente la expresión emocional es estereotipada, en vez de variada y flexible?

- ¿Podemos diagnosticar fiablemente lo que sienten otros solo a partir de movimientos de la cara?

- Si es que podemos reconocer emociones en otros a partir de la cara ¿Con qué porcentaje de acierto?

- ¿Con qué grado de certeza sabemos que la expresión emocional de alguien es verdadera o falsa?

Dada la evidencia actual, plagada de contradicciones, resultados a favor y en contra, 1) ¿no sería adecuado hablar de me parece a mí que la expresión facial revela emociones básicas con expresiones prototípicas de manera universal?, y 2) ¿Por qué la carga de la prueba es la refutación que otros deberían hacer? Entiendo que hay literalmente cientos de estudios que apoyan la veracidad de BET y por esta razón defienden su estatus científico. Pero también existen decenas de artículos, descubrimientos y críticas válidas que invitan a recalibrar la teoría. Algunas de esas críticas son: el uso de imágenes descontextualizadas, uso de fotografías en vez de videos, actores actuando emociones, expresiones posadas exageradamente, respuestas de elección forzada, alta variabilidad en la expresión de una misma emoción, falta de uniformidad en la fisiología, entre otras.

Si hoy existe evidencia contradictoria para los argumentos esgrimidos, tanto de universalidad de expresiones emocionales como de exhibiciones faciales de mensajes sociales (por que se argumenta que la BECV de Fridlund aún no logra explicar la alta tasa de acuerdo entre culturas en la percepción de emociones y la consistencia en la producción de tales expresiones), lo más razonable sería que se presentaran estudios que resolvieran estas incongruencias. Hay más investigaciones que respuestas, más preguntas sin contestar que certezas. Críticas de un lado hacia el otro, y pocas contestaciones directas a la contraparte, aunque la conversación existe. Y ¿trabajos en conjunto? Esto todavía está fuera de toda posibilidad, o ¿no?

Ya que estamos extiendo aquí una invitación a los investigadores de la expresión facial: ¿Por qué no pensar en crear estudios que complazcan a teóricos opositores? Sería un progreso si fuéramos capaces de crear instancias de conversación para que los investigadores acuerden de antemano la metodología de un estudio en particular. Esto brindaría muchas oportunidades y realmente nos ofrecería un avance sobre la investigación de la expresión facial. Hoy, el conocimiento parece estar estancado. Es difícil responder a la pregunta de qué es lo que la cara comunica no por ausencia de información, sino probablemente por exceso.

Lo que nos dice la evidencia en el Siglo XXI

A mi parecer, los defensores del modelo BET han construido un jenga con base en sus estudios. El problema estriba en un detalle no menor: la torre de bloques está en caída libre, sin embargo, no se ha desplomado aún porque hay un conjunto de manos (las cinco razones presentadas arriba) que detienen su inminente caída. Quienes defienden BET (creo) no saben conscientemente que el jenga ya no puede sostenerse por sí mismo, y es cuestión de tiempo para que caiga y el ‘juego’ termine. Los investigadores que parchan la teoría solo prolongan lo inevitable: necesitamos nuevas ideas, teorías e investigaciones.

La metáfora del jenga que permite explicar simplificadamente el estado actual del debate con respecto a los postulados originales de BET

Muy pocos están dispuestos a hacer lo que el éticamente admirable Joseph Ledoux supo hacer en el campo de las neurociencias: retractarse y reconocer la evidencia que refutaba su propio trabajo. El investigador James Russell, el autor de la teoría dimensional de las emociones, creía que la valencia de la expresión facial, es decir, su naturaleza positiva o negativa, importaba más que el contexto al momento de inferir lo que alguien siente. Él mismo confiesa «Estaba equivocada: el contexto triunfa sobre los juicios de valencia» (2017, p. 97). Bravo.

Conozco y respeto el trabajo científico de Paul Ekman y otros investigadores adherentes a la Teoría de las Emociones Básicas. No obstante, creo que la frase «Sus rostros se moverán igual. Muéstrame el estudio (en) que se suscita la emoción y esa expresión no sucede. Eso no lo encontrarás» es, por decir algo, tendenciosa. Posiblemente, este condecorado investigador, dado que estaba participando en un podcast, hizo la afirmación sin ser consciente de las implicaciones generales o el alcance de su argumento. Estaba tratando de explicar la literatura sobre expresiones faciales y es posible que también haya expresado su opinión empujando los descubrimientos más allá de lo empíricamente demostrable.

La evidencia actual refuta la idea de que, si se experimenta intensamente una determinada emoción y no se tienen razones para regular la expresividad, todas las personas del mundo manifestarán la misma expresión facial. Me parece bastante claro que los movimientos faciales son un poco más complejos que un simple reflejo automático del estado interior. Ya lo sabemos.

Esto no quita que exista un sustrato de verdad en la universalidad de la expresividad facial. Todos tenemos los mismos músculos cutáneos (aunque esto varía entre algunas razas humanas) y por tanto somos capaces de efectuar potencialmente los mismos movimientos faciales. También compartimos un legado evolutivo. De hecho, es difícil de rebatir completamente el elevado consenso entre culturas para reconocer ciertas expresiones faciales estereotipadas. Pero, la frecuencia, forma, intensidad y aparición de las expresiones faciales naturales distan mucho de cómo hoy se está aplicando esta teoría que se inmiscuye en la relación médico-paciente, y llega hasta los tribunales en forma de peritajes judiciales.

Por si no he sido claro, no pretendo descartar las expresiones faciales de emociones y comenzar desde cero, en cambio, intento demostrar que la teoría y práctica de estas suposiciones está muy alejada de la expresividad facial en la vida cotidiana. Aplicar esta teoría sin conocer todas estas limitaciones y contradicciones te hará sentirte seguro, pero tendrás que aceptar que en parte es solo una ilusión.

La discusión científica debería tratar de explicar 1) por qué hay moderado acuerdo entre culturas para las expresiones faciales, y también 2) indagar si tales manifestaciones de la cara son realmente externalizaciones de emociones universales discretas o en realidad hay todo un territorio sin cartografiar de lo que el rostro es capaz de comunicar con sus movimientos transitorios.

Fotografía de los participantes del histórico debate, el que sienta un excelente precedente hacia el futuro

La suposición radical de que «el rostro se moverá igual en todas las personas», que además hoy no puede ser sustentada con ningún estudio científico puntual (como expliqué arriba), ya ha sido cuestionada por más de un estudio (al menos cuatro). No pretendo entrar en el debate, porque el formato de este artículo no lo permite, aunque me encantaría promoverlo. Lo necesitamos. Quisiera ver más interacciones entre adversarios intelectuales, que a fin de cuentas son colegas de investigación. Aplaudo el debate entre, por un lado, Dacher Keltner y Daniel Cordaro, y por el otro, Alan Fridlund y James Russell, que fue moderado por Andrea Scarantino (2016).

Creo que merece la pena destacar que, en la misma entrevista, dicho investigador, a pesar de que contradigan sus teorías, reconoce la validez de los datos de algunos opositores como los de Feldman Barrett. Sin embargo, él no coincide con las interpretaciones que se hacen de tales resultados. Este me parece un excelente paso en la dirección en la que los investigadores debemos avanzar: una en la que se pueden establecer puntos en común y dialogar sobre los desacuerdos. A esto le suma, y agradezco mucho de su parte, que «la gente… discute en contra del otro y creo que no es un enfoque constructivo, porque lo hemos estado haciendo durante 50 años o más y solo nos señalamos unos a otros. Tenemos que alejarnos de señalarnos el uno al otro». Estoy completamente de acuerdo.

Por eso en este artículo pretendo: 1) señalar las falencias de BET, 2) contestar al desafío, 3) evidenciar las contradicciones en los descubrimientos en el campo de la expresión facial, 4) incentivar a las colaboraciones entre adversarios intelectuales y 5) avanzar hacia una complejización de la difusión y aplicación de los conocimientos relacionados a la expresividad facial.

A fin de cuentas, creo que todavía no entendemos la expresión facial, ni siquiera tenemos evidencia robusta de la relación entre los movimientos de la cara y las emociones; quien argumente que entiende la complejidad del rostro posiblemente esté confundido o ignore la abrumadora cantidad de información existente en el corpus de conocimiento sobre ella. O quizá el ignorante soy yo.

Al momento carecemos de una teoría general de la expresividad facial, un modelo teórico que explique cómo se expresa cada estado interno o mensaje social. La búsqueda de explicaciones está recién comenzando, puesto que las presuposiciones antiguas se están desplomando con la evidencia actual. Debemos primero reconocer nuestra propia ignorancia, para comenzar a hacernos las preguntas indicadas. Para ello, «Necesitamos ampliar nuestra investigación desvinculando la emoción y el comportamiento facial» (Durán & Fern, 2021, p. 35). Solo así podremos, el día de mañana, tener mayor entendimiento de la expresividad facial.

Deseo una cosa en especial: que encaminemos el futuro del estudio y la comprensión de la expresión facial de una manera realista, sintetizando el corpus de conocimiento actual. Que unamos la evidencia del siglo XX con la del siglo XXI. Dejemos de defender teorías solo por el hecho de defenderlas. La evidencia es clara: todavía no entendemos la expresión facial. Nadie lo hace. Nadie tiene la fórmula mágica para leer emociones o identificar los pensamientos secretos de las personas. Basta de hacernos creer que la entendemos completamente. Tratemos de comprender la expresividad facial en toda su extensión tal y como es, en vez de hacerlo como deseamos que sea. Las consecuencias de rehusarnos a aceptar esta complejidad pueden ser devastadoras.

Entonces, si BET es una religión que brinda respuestas equivocadas, es tiempo de buscar otros Dioses.

Bibliografía:

Aranguren, M. (2015). Nonverbal interaction patterns in the Delhi Metro: Interrogative looks and play-faces in the management of interpersonal distance. Interaction Studies, 16(3), 526-552.

Ariely, D., & Jones, S. (2008). Predictably irrational (pp. 278-9). New York: HarperCollins.

Aviezer, H., Ensenberg, N., & Hassin, R. R. (2017). The inherently contextualized nature of facial emotion perception. Current opinion in psychology, 17, 47-54.

Aviezer, H., Trope, Y., & Todorov, A. (2012). Body cues, not facial expressions, discriminate between intense positive and negative emotions. Science, 338(6111), 1225-1229.

Barrett, L. F. (2017). How emotions are made: The secret life of the brain. Pan Macmillan.

Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M., & Pollak, S. D. (2019). Emotional expressions reconsidered: Challenges to inferring emotion from human facial movements. Psychological science in the public interest, 20(1), 1-68.

Bavelas, J., & Chovil, N. (2018). Some pragmatic functions of conversational facial gestures. Gesture, 17(1), 98-127.

Bitti, P. E. R., Bonfiglioli, L., Melani, P., Caterina, R., & Garotti, P. (2014). Expression and communication of doubt/uncertainty through facial expression. Ricerche di Pedagogia e Didattica. Journal of Theories and Research in Education, 9(1), 159-177.

Camras, L. A., & Shutter, J. M. (2010). Emotional facial expressions in infancy. Emotion review, 2(2), 120-129.

Camras, L. A., Castro, V. L., Halberstadt, A. G., & Shuster, M. M. (2017). Spontaneously produced facial expressions in infants and children. In (Eds.) Fernández- Dols & Russell, The science of facial expression (pp. 279-296).

Chambers, C. (2017). The seven deadly sins of psychology. In The Seven Deadly Sins of Psychology. Princeton University Press.

Chen, C., Crivelli, C., Garrod, O. G., Schyns, P. G., Fernández-Dols, J. M., & Jack, R. E. (2018). Distinct facial expressions represent pain and pleasure across cultures. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(43), E10013-E10021.

Cialdini, R. B. (2003). Influence. Influence At Work.

Cowen, A. S., & Keltner, D. (2020). What the face displays: Mapping 28 emotions conveyed by naturalistic expression. American Psychologist, 75(3), 349.

Crawford, K. (2021). The atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. Yale University Press.

Crivelli, C., & Fridlund, A. J. (2019). Inside-out: From basic emotions theory to the behavioral ecology view. Journal of Nonverbal Behavior, 43(2), 161-194.

Denault, V., Plusquellec, P., Jupe, L. M., St-Yves, M., Dunbar, N. E., Hartwig, M., … & Van Koppen, P. J. (2020). The analysis of nonverbal communication: The dangers of pseudoscience in security and justice contexts. Anuario de Psicología Jurídica.

Durán, J. I., & Fernández-Dols, J. M. (2021). Do emotions result in their predicted facial expressions? A meta-analysis of studies on the co-occurrence of expression and emotion. Emotion, 21(7), 1550.

Durán, J. I., Reisenzein, R., Fernández-Dols, J. M., & Russell, J. A. (2017). The science of facial expression.

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1969). The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding. semiotica, 1(1), 49-98.

Ekman, P. (2017). Facial Expressions. In (Eds.). Dols, J. M. F., & Russell, J. A. (2017). The science of facial expression. Oxford University Press (pp. 39-56)

Fernández-Dols, J. M., Carrera, P., & Crivelli, C. (2011). Facial behavior while experiencing sexual excitement. Journal of Nonverbal Behavior, 35(1), 63-71.

Fridlund, A. J. (1992). Darwin’s anti-Darwinism in the” Expression of the Emotions in Man and Animals.”.

Fridlund, A. J. (2022). Demons of Emotion. Evolutionary Studies in Imaginative Culture, 6(1), 25-28.

Galati, D., Sini, B., Schmidt, S., & Tinti, C. (2003). Spontaneous facial expressions in congenitally blind and sighted children aged 8–11. Journal of Visual Impairment & Blindness, 97(7), 418-428.

García-Higuera, J. A., Crivelli, C., & Fernández-Dols, J. M. (2015). Facial expressions during an extremely intense emotional situation: Toreros’ lip funnel. Social Science Information, 54(4), 439-454.

Gaspar, A., Esteves, F., & Arriaga, P. (2014). On prototypical facial expressions versus variation in facial behavior: What have we learned on the “visibility” of emotions from measuring facial actions in humans and apes. The evolution of social communication in primates: A multidisciplinary approach, 101-126.

Gendron, M., Crivelli, C., & Barrett, L. F. (2018). Universality reconsidered: Diversity in making meaning of facial expressions. Current directions in psychological science, 27(4), 211-219.

Gendron, M., Hoemann, K., Crittenden, A. N., Mangola, S. M., Ruark, G. A., & Barrett, L. F. (2020). Emotion perception in Hadza hunter-gatherers. Scientific reports, 10(1), 3867.

Friesen, W. V. (1972). Cultural differences in facial expressions in a social situation: An experimental test of the concept of display rules. University of California, San Francisco.

Gendron, M., & Barrett, L. F. (2017). Facing the past: a history of the face in psychological research on emotion perception. In The science of facial expression (pp. 15-38).

Gunes, H., & Hung, H. (2016). Is automatic facial expression recognition of emotions coming to a dead end? The rise of the new kids on the block. Image Vision Comput., 55, 6-8.

Harari, Y. N. (2014). Sapiens: A brief history of humankind. Random House.

Harrigan, J. A., & O’Connell, D. M. (1996). How do you look when feeling anxious? Facial displays of anxiety. Personality and individual differences, 21(2), 205-212.

Harris, C., & Alvarado, N. (2005). Facial expressions, smile types, and self-report during humour, tickle, and pain. Cognition & Emotion, 19(5), 655-669.

Heylen, D., Bevacqua, E., Tellier, M., & Pelachaud, C. (2007). Searching for prototypical facial feedback signals. In Intelligent Virtual Agents: 7th International Conference, IVA 2007 Paris, France, September 17-19, 2007 Proceedings 7 (pp. 147-153). Springer Berlin Heidelberg.

Horstmann, G. (2003). What do facial expressions convey: Feeling states, behavioral intentions, or actions requests?. Emotion, 3(2), 150.

Keating, C. F. (2016). The life and times of nonverbal communication theory and research: Past, present, future. In APA handbook of nonverbal communication. (pp. 17-42). American Psychological Association.

Keltner, D., Sauter, D., Tracy, J., & Cowen, A. (2019). Emotional expression: Advances in basic emotion theory. Journal of nonverbal behavior, 43, 133-160.

Keltner, D., Sauter, D., Tracy, J. L., Wetchler, E., & Cowen, A. S. (2022). How emotions, relationships, and culture constitute each other: Advances in social functionalist theory. Cognition & Emotion, 36(3), 388-401.

Kraft, T. L., & Pressman, S. D. (2012). Grin and bear it: The influence of manipulated facial expression on the stress response. Psychological science, 23(11), 1372-1378.

Kunz, M., Meixner, D., & Lautenbacher, S. (2019). Facial muscle movements encoding pain—a systematic review. Pain, 160(3), 535-549.

Matsumoto, D., & Hwang, H. C. (2016). The cultural bases of nonverbal communication. In APA handbook of nonverbal communication. (pp. 77-101). American Psychological Association.

Matsumoto, D., Frank, M. G., & Hwang, H. S. (Eds.). (2013). Nonverbal communication: Science and applications. Sage Publications.

Matsumoto, D. E., Hwang, H. C., & Frank, M. G. (2016). APA handbook of nonverbal communication. American Psychological Association.

Plusquellec, P., & Denault, V. (2018). The 1000 most cited papers on visible nonverbal behavior: A bibliometric analysis. Journal of Nonverbal Behavior, 42(3), 347-377.

Reisenzein, R., Bördgen, S., Holtbernd, T., & Matz, D. (2006). Evidence for strong dissociation between emotion and facial displays: the case of surprise. Journal of personality and social psychology, 91(2), 295.

Russell, J. A. (1994). Is there universal recognition of emotion from facial expression? A review of the cross-cultural studies. Psychological bulletin, 115(1), 102.

Schützwohl, A., & Reisenzein, R. (2012). Facial expressions in response to a highly surprising event exceeding the field of vision: a test of Darwin’s theory of surprise. Evolution and Human Behavior, 33(6), 657-664.

Scotto, S. C. (2022). A Pragmatics-First Approach to Faces. Topoi, 41(4), 641-657.

Valente, D., Theurel, A., & Gentaz, E. (2018). The role of visual experience in the production of emotional facial expressions by blind people: A review. Psychonomic bulletin & review, 25(2), 483-497.

Wenzler, S., Levine, S., van Dick, R., Oertel-Knöchel, V., & Aviezer, H. (2016). Beyond pleasure and pain: Facial expression ambiguity in adults and children during intense situations. Emotion, 16(6), 807.

- Compartir:

También te puede gustar

¿Expresamos emociones en el vientre materno?

- noviembre 4, 2022

- por Alan Crawley

- en Expresión Facial

Comentarios

Quise tomarme el tiempo necesario para leerlo con calma y entender este artículo al que, evidentemente, le dedicaste mucho tiempo.

Inicialmente, me hago eco de las palabras de Juan Manuel Petisco, porque creo que al arrancar el estudio de la CNV, en la mayoría de casos, espacios y docentes, ofrecen la BET como única alternativa, sin siquiera mencionar o saber que existen otras posibilidades.

Me gusta usar la metáfora de la CNV como un océano y que en un momento creíamos los docentes que era una pileta olímpica y que nos movíamos con la destreza de nadadores olímpicos. Intentando ser los más veloces y técnicos. Ser académicamente responsables es reconocer la profundidad y extensión del océano y que sabemos muy poco, aún, de ese océano. Entiendo que puede ser frustrante, pero también es un enorme desafío para quienes en verdad amamos esta ciencia para no corrernos de esa inmensidad y ayudar a quienes están empezando no se ‘ahoguen, pensando que se trata de una pileta en la que se puede ‘flotar panza arriba’.

Pregunta 1: Entiendo que los teóricos defensores de la BET no hicieron sus readaptaciones de mala fe, pero: no sería contrario a la buena práctica científica? Metafóricamente, da la impresión de que se dieron cuenta que la sábana no alcanzaba a cubrir los pies. Optar por estirar la sábana, no la hace en realidad más grande. Esto considerando que las evidentes grietas argumentativas continúan presentes.

Pregunta 2: Que una teoría esté desactualizada, la hace equivocada? O considerar que requiere actualizaciones, es un ‘vas por buen camino, no hay que anular todo, ni empezar de cero’?

El ejemplo de las expresiones faciales en el cine, series, redes sociales, etc. Me dejó pensando: es importante hacer énfasis en que socialmente, a través de los medios (publicidad, series, películas, programas de tv, incluso realities en dónde los participantes saben que la cámara los enfoca y tendrían más razones para, precisamente, controlar o exagerar expresiones) estamos altamente influenciados hacia que expresiones esperar según el contexto emocional en que se desenvuelve una situación, una persona- personaje. En ese sentido, el factor cultural y el aprendizaje de lo que debemos mostrar, transmitido de generación a generación y reforzado por nuestra cultura, influyen a un punto en que es difícil sostener que la BET funcione por sí sola. En realidad hay un reforzamiento de las expresiones prototípicas presentadas por la BET y relacionadas a su respectiva emoción pero sostenida desde lo que los medios, y desde el rol de la cultura, la familia y la sociedad van replicando constantemente como correcto. En ese sentido, BET no se haría más fuerte pues no se sostiene desde la base de una emoción que dispara una respuesta a nivel de expresión en el rostro. Explicado de forma simple, las expresiones prototípicas de una emoción básica, parecerían correctas porque aparecen, pero aparecen más por convención?

Finalmente, sobre el ejemplo del duping delight: creo que es importante añadir que incluso si fuésemos capaces, sea mediante BET u otro teoría, de entender lo que una persona puede estar sintiendo, establecer cuál fue el estímulo que disparó la emoción es otro camino que aún permanece inexplorado.

Quiero felicitarte por tu trabajo tan profundo, apasionado, pensado, sentido y comprometido con el crecimiento de la CNV que practicas ejemplarmente con una eticidad encomiable. Abrazo grande!

¡Muchas gracias por todo, Juanka!

1) Vaya pregunta interesante. Desde cierta perspectiva, algunos podrían argumentar que el proceder de estas personas atenta contra la ciencia, pero sería injusto e impreciso. Los investigadores adscritos a la teoría BET, como Keltner, Cordaro y Cowen, han recopilado sus propios datos a lo largo de decenas de estudios que respaldan PARCIALMENTE su teoría. A pesar de algunas deficiencias teóricas, sus aciertos han impulsado el desarrollo teórico hacia nuevos horizontes, mucho más realistas que los propuestos hace cincuenta años. Debemos reconocer que los métodos científicos y la actitud científica no siempre garantizan la precisión ni la verdad absoluta, pero es crucial diferenciar entre la no-ciencia y la ciencia en sí. En mi opinión tajante: ellos ESTÁN HACIENDO CIENCIA. Su valioso trabajo está contribuyendo significativamente a la comprensión de la gran incógnita: ¿cuál es la relación entre expresión y emoción? Sin embargo, donde encuentro grietas es en las interpretaciones extraídas de dichos resultados, así como en la elaboración de sus teorías.

2) Si una teoría no está actualizada, significa que no está completa o que no representa de manera del todo precisa la realidad. Un ejemplo clásico es la teoría gravitatoria de Newton, que aunque todavía se utiliza para calcular los movimientos de los astros, no contempla algunas contribuciones aparentemente sutiles de Einstein. Por ejemplo, el concepto de relatividad es esencial para el funcionamiento preciso del sistema GPS, ya que el tiempo pasa a diferentes velocidades entre los satélites y nosotros. Estas diferencias pueden ser mínimas, pero para un GPS pueden marcar la diferencia de hasta 10 kilómetros. Por lo tanto, una teoría desactualizada puede ser menos precisa al explicar la realidad (específicamente en ciertas instancias) y probablemente tenga más instancias en las que no pueda proporcionar respuestas precisas en comparación con una teoría actualizada y, seguramente, más efectiva.

Mil gracias por tus palabras hacia mi trabajo, Juanka. No me canso de decirlo. Tu apoyo me impulsa a seguir creciendo en este campo.

Saludos